四月怎么“闰”出来的?

农历龙年闰四月,就是有两个农历四月,这是一种计时的方法,想说清楚闰月是怎么回事,得从历法说起。

什么是农历和闰月

古代历法不统一,各个国家、民族和部落都制定自己的历法。以月亮变化制定的历法,叫“阴历”,以太阳变化规律制定的历法,叫“阳历”。我们现在使用的农历既不是纯阴历,也不是纯阳历,是一种阴阳历。

太阳一升一落,叫做“日”,月亮的一个圆缺轮回叫做“月”,随后人们又发现了“年”的概念,制定历法的基本要素:年、月、日就齐备了。

地球绕着太阳运转一周,是365.24天,这是太阳历的一年,月球绕着地球走12圈,是12个朔望月,这是阴历的一年。但是一个朔望月的长度是29.5306天,12个朔望月是354.3672天,比太阳历的一年少10.88天,3年就少了30多天,这样累计下去,季节就会错乱,可能正月就立秋,冬季则变成了夏天,出现了时序倒错的现象,天时和历法就不相符合了。

针对上述问题,我国古代的聪明智慧的人民,想出了闰月的办法,保证农历年的正月到三月为春季,四月到六月为夏季,七月到九月为秋季,十月到腊月为冬季,同时也保证了农历岁首在冬末春初。经过历代长时间的天象观测实践检验,确定了十九年七闰,阳历19年是6939.60天,农历19年(包含7个闰月)是6939.69天,两种历法在19年间只差了0.09天,可以说是相当精确了。

闰月怎么安排

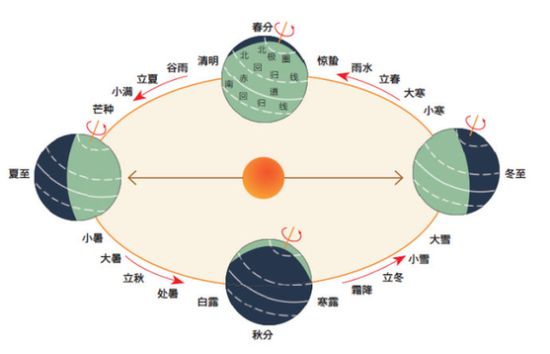

闰月放在哪里,也不是随便安排的,也有一定的根据。这里需要介绍一下二十四节气。二十四节气是由地球绕太阳旋转时在轨道上所处的位置确定的。这个轨道是360°的大圆圈,从0°起每转15°(大约15天左右)为一个节气。0°为春分,15°为清明,30°为谷雨……依次排列到360°,共二十四个节气。所以说,农历不是纯阴历,是阴阳合历。

农历规定立春、惊蛰、谷雨等十二个为节气(都在公历的上半月);雨水、春分、谷雨等十二个为中气(都在公历下半月)。农历还规定每月要有固定的中气,即雨水必须安排在正月,春分一定要安排在二月……冬至安排在十一月、大寒安排在腊月。但是,这样一来,就又出现了一个问题:公历地球绕太阳一周是365.2422天,两个中气之间的平均间隔是30.5天,而农历月球绕地球一圈的时间是29.5天,一个月就要差一天,因此二十四节气在农历上的日期就不固定,要逐月推迟一天,一年累计推迟11天左右,农历大约30天,小月29天,中气推迟到某个农历月末的时候,下个月就没有中气了,因此农历规定,凡是排不出中气的月份,就是上一个月的闰月。

今年的农历四月三十是小满节气(中气),下个中气(夏至)要间隔30天,那么下个农历月就排不上中气了,这个没有中气的月份就安排为闰月,所以今年有两个农历四月。

在当今世界上,我国是使用阴阳历最早的国家。早在公元前2000多年,我国就已经有了较好的历法,然后历代不断改进,日臻完善。每个闰年所设的闰月都是根据天象和节气的情况,综合考虑并通过精密的计算而确定的。农历包括干支纪年和二十四节气的交节日期,二十四节气对农事活动有指导作用,这是农历与其他任何历法不同的特色,我们这些后人,不能不佩服先人的智慧。

|

|

|